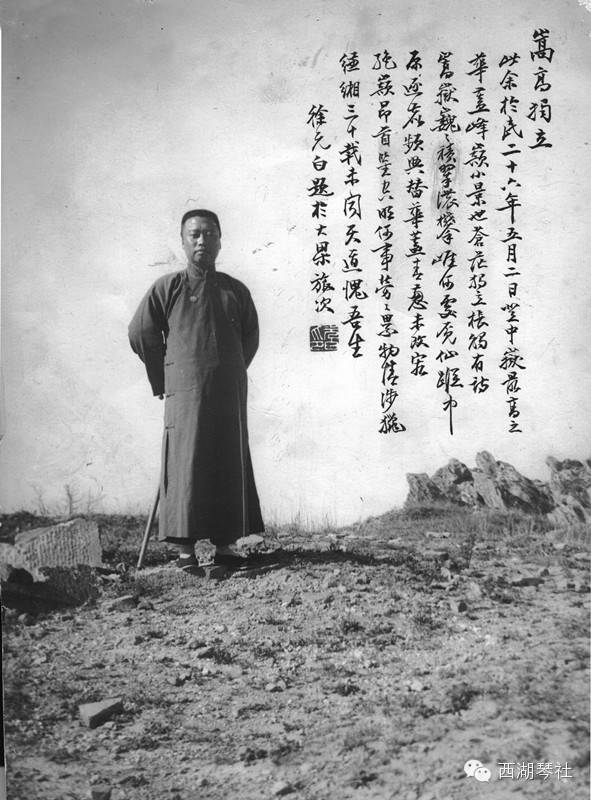

浙派徐门,自南宋徐天民起,明代徐和仲等,数百年间,称雄琴坛。上世纪初,有海门(现浙江台州椒江)人,徐氏元白,早年拜浙派著名琴家大休法师学琴,后投身北伐革命,宦游于川、豫各地。然见民国官场黑暗,愤然辞官,认真研习古琴。并遍游神州各地,结交琴界高手,博采众长,自谓“无门无派”。五十年代,查阜西进行全国古琴录音普查,见徐元白,以“新浙”派誉之。元白有子名匡华,禀承家教,历经“反右”“文革”之磨难,而爱琴之志不变,“改革开放”之初,即以徐门名曲《思贤操》享誉全球。80年代,重建“西湖琴社”,几年后琴社事业兴旺,成为国内人数最多,活动最频繁的几大琴社之一,所授弟子,当数以百计,遍布神州各地及海外,致力中兴古琴文化,功不可没。其琴风格,我意可用“高逸悠远”之词概括之。笔者自八十年代拜匡华师学琴,迄二十余载。愿将徐师之琴风,试论以下,知我罪我,不瑕徨顾。唯将从徐师学琴之心得,剖与世人共享。大凡世之论艺术表演,均以为能让观众(或听众)为之倾倒,为之沉醉,被其征服,忘我身为何物,只为艺术品中表达的悲喜之情而哭而笑,此为最高境界,最优作品,可谓“绚烂之极”。然而以中国传统文化的美学观而言,这只是艺术的较好境界,称不上最高境界。最高境界为“绚烂已极而趋平淡”。《易》言:贲,饰也,山下有火,百物草木之所聚,下有火则照其上,品汇皆被光彩,贲之象也。”美的最高境界是“白贲,无咎”。象曰:“上九居贲之极,物极则反,有色覆于无色,所以有白贲之象,文胜而反于质,无咎之道也”。笔者以为,这种美学观念正是展示了古人的大智慧。多少艺术作品,初出世时常能轰动大众,让人倾倒,而数年之后魅力不复当初了。所以,真正好的作品,并不是当下让观众感动得热泪盈眶,不知身在东南西北,而是在清醒状态下,在欣赏艺术作品之时仍能保持精神及审美意识独立的情况下,仍能感觉到艺术之美,这才是真正的传世之作。古琴音乐历经千秋百代而在当今仍有巨大的审美价值,与古人的这种大智慧密不可分。凭着这一点,我们应当理解古代琴人推崇琴乐“清微淡远”之良苦用心。这种用意正是为了体现“味无味”,“无味乃为至味”,“大乐希声”“大乐必简”的崇高境界。

然而此种境界,很难用语言去直接描述。陶渊明有“此中有真意,欲语已忘言”之叹;佛家亦有:“口说如哑,眼见似盲”之说。然不说,又如骨鲠在喉,不吐不快。一日,观宋人黄休复《益州名画录》一书,内将画品分为“能、妙、神、逸”四格,遂抚掌大乐。彼虽品画,我亦可取其品琴。

苏辙有评画曰:“画格有四,曰能、妙、神、逸。盖能不及妙,妙不及神,神不及逸。”明董其昌曰:“画家以神品为宗极,又有以逸品加于神品之上者。”可知在画中“逸”品与“神、妙、能”三品不在一个档次。黄复休言:“形象生动者,故目之曰能格尔;……笔墨精妙,不知所然……自心付手,曲尽玄微,故曰妙格尔;……天机迥高,思与神会,创意立体,妙合化权,非谓开厨已走,拨壁而飞,故目之曰神格尔。”“能、妙、神”三格,境界虽有高下,但其主观目的,还入乎艺术创作劳动之范畴,艺术作品创作以后,还是希冀社会的良好反应,艺术家在创作艺术作品之际,思存俗众之念,心有孔方之想,不敢尽情挥洒。而逸格则不同,“神、妙”之品,可出乎意料之外,尚需入规矩之中“不合规矩者,当防世人之诟骂”。而“逸”格则“纵横放肆,出乎法度之外”一派我行我素作风。所以,所谓“逸”的品格在于艺术活动中除了道德之外不作世俗功利之想,追求人格意义上的独立精神。艺术作品之“逸”实出于艺术家本人的“高逸”品格。《论语微子》章曰:“逸民,伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。子曰:不降其志,不辱其身,伯夷叔齐与……。这种不因时尚所动,守得住自己精神家园,在当今混乱的文化价值环境下显得尤为珍贵。琴品之“高逸”,实出于人品之“高逸”。古人云:“德成于上,艺成于下。”又曰:“审其音而知其德。”其此之谓也。

元白公与匡华师之琴曲,在当今亦可称之琴中“逸”品。试举几曲例:

一、《潇湘水云》

当今琴人多以爱国主义,反对侵略之旨意注释演奏此曲。前后两部份速度快慢迥异,形成鲜明的对比。音乐戏剧效果强烈,令人不作他想,从一般音乐艺术处理上,可以认为是相当优秀了。但是,随着艺术表演“规范化”的泛滥,这种弹法已经被学琴者有“制式化”的倾向。但看当今年轻一辈,弹起《潇湘水云》差不多都是这样“清一色”。这就令人忧虑了。翻开《神奇秘谱》,对《潇湘水云》的题解为:是曲也,楚望先生郭沔所制。先生永嘉人,每欲望九嶷,为潇湘之云所蔽,以寓倦倦之意也,然水云之为曲,有悠扬自得之趣,水光云影之兴,更有满头风雨,一蓑江表,扁舟五湖之志。”从这段文字看,《潇湘水云》一曲所反映的内容绝不只是反映爱国主义与反对侵略之涵义,它还包合许多其它的内容和情感,如对大自然的赞叹,“扁舟五湖之志”蕴含深切的“倦倦之意”等等,内涵义十分丰富,可以反映人们在生活中多种情感。清代著名戏剧家高则诚在他著名传奇《玉簪记》中借小道姑陈妙常之口说:“……今夜,月明如水,夜色新凉,不免弹《潇湘水云》一曲,稍寄幽情。”“稍寄幽情”四字,恰如其分地反映陈妙常弹这首乐曲时的心境,也可以知道《潇湘水云》一曲的丰富含义。

新浙派徐门对琴曲《潇湘水云》的处理十分精妙,从元白公早年的录音来看,其处理稳健、悠远、气度沉着、不慌不忙,节奏变化也不大。尤其是最后一段五弦十微和一弦十二微之打圆,模拟江上钟声,十分贴切,令人有山寺古刹之想,世间俗务,顿成虚幻。身心通泰,耳目清静。而匡华师弹来更是“从心所欲不逾矩,”乐曲表现一种“清丽、飘逸”的意境,更有一种不可言表的别样意境,呈现弦上。在尾段打圆,他也并不追随乃父元白公之钟鼓三声,而是一气呵成,更有一种通畅淋漓之感,令人赞叹。原来对匡华师弹《潇湘水云》一曲之深意,笔者不甚了了。一日,匡华师当着我面弹奏该曲,我在旁仔细品观,始觉有豁然开朗之感,从中无限意趣,只可意会,不可言传。特别是对节奏细节的处理,若有若无,有心无心,的确十分精妙。前些年,当代录音大师吴天池先生为匡华师制作CD,嘱我写乐曲介绍,在《潇湘水云》一曲中我这样写道:“……徐师弹奏此曲,意在寄情山水,潇洒大方,宽阔舒展,无愤闷急燥之情,不类他人所弹。然山色空蒙之中,未必无忧国之情,隐现指下,听者当细细品味之。”意深辞穷,只能作此引导。

二、《渔樵问答》

《渔樵问答》也是新浙派徐门处理得极好的乐曲之一。按当代琴家一般弹法,这首乐曲速度极慢,风格典雅、舒缓、平稳,而徐门的弹法却是明快、爽朗,节奏独特,指下毫不阻滞,神畅飞扬,以独到的神韵反映千载是非得失,尽付渔樵一话而已之闲趣。山水之有情,隐者之飘逸,尽显琴弦之上;仁者乐山,智者乐水,各有所宜,皆大欢喜。

《渔樵问答》的这种意蕴,同样也反映在元白公所弹的《高山》一曲。说起《高山》的曲意,一般解释为钟子期赞叹俞伯牙弹《高山》时的赞语:“巍巍乎志在高山。”从这个故事出发,一些琴家会用较慢的旋律烘托《高山》的巍峨,广远及险峻等意境。而我感觉到元白公的《高山》则以优美的旋律体现大自然对我们的仁慈,体现人们对大自然的欢喜之情,感恩之念,令人十分亲切。元白公的《高山》也影响其弟子姚丙炎的《高山》。

有人说:艺术应当规范。而我说:艺术的个性是绝对的,唯有个性,才会有多样性,才有资格去芜求精,使艺术的发展更健康,更完善,更加丰富多彩。

古人云:“审其音而知其德”。“乐为心声”。故知有其人必有其品,有其品必有其音。新浙徐门两代大师琴风之“飘逸悠远”,与其个人潇洒之作风,追求独立人格,所谓“贫贱不能移,富贵不能淫”之品格息息相关。元白公年青时不贪图安逸生活,追随孙中山参加北伐革命,是一位老资格的国民党员。北伐战争结束后即在各地做官。但目睹官场黑暗后,宁愿放弃官位,放弃物质待遇优厚的官场生活,过一种虽然无权无势,却独立的,优闲自在的学者生活。元白公对前来拜他学琴者,不管其社会地位高低,均抱着满腔热情的态度对待。其弟子高醒华先生在回忆他学琴期间碰到一件事,深有感触:衢州的一个酱油店的小学徒,冒然上门,向元白公学习古琴。元白公竟留他在家停留十几天。高醒华开玩笑地对老师说:“您教琴是亏本的。”元白公笑笑说:只要他来学琴,不要说教他,琴也会送给他。”匡华师虽然学琴很早,但由于历史的原因,直到“文革”后才真正专心致力于古琴文化的弘扬工作。其在回忆五十年代在杭州第四中学当老师时的生活:“那时候白天教教书,晚上弹弹琴,味道好极了”一语道破弹琴时破除社会功利后获得的幸福。1983年,正当古琴艺术还鲜为人们所知之时,匡华师演奏的古琴曲《思贤操》已被联合国教科文组织选中,向全世界音乐教育机构推荐。这是十年“文化浩劫”后古琴艺术首次被国际社会瞩目。这应该说给个人也获得了很高的荣誉和资历。但匡华师却一直带着一颗平常心看待这件事,很少谈及此事,甚至连一些年青的学琴弟子还不知道这事,更不用说去炒作此事为自己谋取名利。笔者八十年代拜匡华师学琴,老师也象当年元白公一样,并未收我学费,反而次次邀我吃住在他家。师徒俩一起弹琴品曲到深夜,老师细细对我说弹曲时的内心感受。以及对古琴优劣的评判,耐心引导我提高对古琴文化的认识,真是如沐春风。记得有一次,和老师在西湖边散步,我听了其他琴家说老师说古琴风格是如何的独特,我向老师提出以后专学老师这一派的琴曲。我以为老师会很高兴地鼓励我,但是没有,老师很温和地看着我,慢慢说道:“小王,我家里有许多各地琴家的磁带,你先听着,等听熟了,喜欢哪个曲子,就学哪个曲子。”老师说话声音不大,神态平和,但当时给我如同当头棒喝般感觉,老师在我眼里形象一下子变得十分高大,这种不拘一家,对其他琴派同等对待,同等欢喜的态度令人赞叹。在徐老师眼里,一切有利于弘扬古琴文化,不管有无报酬,他都会认真去做,为教弟子弹琴,常到深更半夜。有弟子想开琴课以弘扬古琴艺术,徐老师慨然借出十余张琴帮助之,在琴社中免费提供古琴供大家练习,每当琴社举办重大活动中缺乏经费,徐老师常常自掏腰包……

其实,象元白公与匡华师这种弹琴目的及状态,是绝大多数老一辈琴家共有的品格。笔者看过一些当代琴家在文章中回忆老一辈琴家的这种风范,无不感慨万千。虽然彼时社会动荡,古琴日益衰落,但当时琴家之学识道德之修养,远胜当今,这正体现了“琴德最优”的文化特色。那时候的弹琴,已经成了一种令人羡慕的生活状态。那时古琴活动,也远比现在丰富得多,流派纷呈,好不热闹。琴人之间,以琴会友,相互提携。琴界一团和气,投身其间,倍感温馨。今天的社会,与那时相比,少了道德伦理与聪明智慧,多了浮燥与无序。在这样一个物欲横流的社会里,古琴中兴,也难免受此牵累。现在一些人,已从观念上抛弃了古人弹琴“修身养性”之目的,而把古琴用于稻粱谋,热衷于把古人心目中的“道器”改为“乐器”——手上弹着琴,心里数着钱。当今琴界中,党同伐异,相互攻讦,争权夺利之事,层出不穷,且有愈演愈烈之趋势。其乌烟瘴气,令人不堪其间。想想老一辈琴家之人品风范,对比当今,令人徒呼奈何。所以,我们要明白:当今古琴之稍有兴盛,并非是古琴文化的稍有兴盛,而只是古琴这件器物的稍有兴盛。从器物到文化,我们还有许多工作要做。同样,从“乐器”到“道器”,也还要作许多努力。这一点,元白公及匡华师乃至许多老一辈琴家给我们作了很好的榜样。学习古琴,应学前辈琴家那样,要成“君子琴”,无为“小人琴”。